Il a photographié certains grands artistes de passage à Bordeaux. Tout amateur ou amatrice de concerts l’a d’ailleurs sans doute déjà croisé dans l’une des salles de concert bordelaise. Kami pratique la photographie depuis une vingtaine d’années. Ayant récemment perdu la vue, il a malgré tout continué à tirer le portrait d’artistes avec qui il noue des relations privilégiées. Ses débuts, ses techniques, son lien avec Bordeaux : rencontre et entretien fleuve avec un artiste passionné, toujours animé par l’envie de tisser des liens.

Crédit photo : Kami (Aboutlightandmen sur Instagram et Facebook)

Photo de couverture : Philippe Belle-Croix

Le Type : Bonjour Kami. Tu as 40 ans, tu pratiques la photo depuis une vingtaine d’années et tu as perdu la vue il y a quelques années. On va parler un peu de toi, de ta pratique de la photographie et du rapport que tu entretiens avec celle-ci. Tout d’abord, peux-tu nous en dire un peu plus sur toi ?

Kami : Je suis un autodidacte, j’ai exercé tout un tas de métiers. J’ai été tour à tour dans les travaux paysagers, serveur en boîte de nuit, j’ai fait un peu de bâtiment, j’ai été caissier chez Auchan, j’ai travaillé dans un magasin informatique, j’ai eu un magasin de surf, un atelier de réparation de planches de surf, j’ai organisé des expositions de planches de surf et d’œuvres d’art liées au monde du surf et de la mer. J’ai été serveur en restauration, j’ai travaillé à la fac aussi dans un service comptable.

Je fais de la photo depuis une vingtaine d’années. Ça commençait à bien marcher, ça faisait une dizaine d’années que je commençais à être connu et reconnu pour mon travail, notamment de reportage, que ce soit sur les mouvements sociaux ou dans le milieu artistico-culturel. En janvier 2017, au moment où ça commençait à prendre vraiment de l’ampleur, une maladie génétique (la neuropathie optique héréditaire de Leber, ndlr) s’est déclarée très rapidement. Elle m’a fait perdre la vue.

Il me reste un léger champ visuel en bas à gauche de l’œil gauche qui me permet de distinguer des silhouettes, très brièvement.

KAMI

Au mois d’avril 2017, je me retrouve avec une canne blanche, ma vue a dégringolé jusqu’au mois de novembre. Maintenant c’est assez stable, il me reste un léger champ visuel en bas à gauche de l’œil gauche qui me permet de distinguer des silhouettes très brièvement. Elles apparaissent et disparaissent de mon champ de vision à à peu près dix centimètres. Je n’ai plus de couleurs, plus de précision, c’est fade et pas très rigolo.

Peux-tu nous parler de ton rapport à la photo quand tu as commencé ? Qu’est ce que cette pratique symbolisait pour toi et quel rôle ont en général les photographes selon toi ?

C’est compliqué, car dans la photo il y a tout un tas de pratiques qui sont vraiment différentes les unes des autres. Moi, comme j’ai souvent dit, je me suis souvent considéré comme un photographe de souvenirs. D’ailleurs, c’est comme ça que ça a commencé : mes deux grands-pères faisaient de la photo, des amateurs avertis. J’en ai connu un seul – et très peu ; je n’ai même pas le souvenir de l’avoir vu prendre des photos ! Pourtant, j’ai des photos à lui : c’était un très grand photographe.

Quand j’étais petit et que j’allais chez ma grand-mère, qu’il ne faisait pas beau, et qu’on ne pouvait pas faire grand-chose à part traîner dans la maison et fouiller pour essayer de trouver des choses, j’allais voir ma grand-mère pour lui demander si je pouvais regarder les photos qui étaient dans le buffet. Il y avait des albums en 10×15 avec toutes les photos de souvenirs, de mariages, de vacances, d’anniversaires… Et je pouvais passer pas mal de temps à feuilleter ces albums avec des vieux papiers de l’époque un peu sépia, un peu jaunis. Puis, il y avait des photos du grand-père qui elles étaient en noir et blanc, j’ai toujours son appareil, c’est un vieux Rolleiflex 3.5 que je garde précieusement même s’il est difficile de s’en servir.

Ma grand-mère, qui était malvoyante aussi, faisait également de la photo en mode souvenirs avec son Kodak. Comme je le racontais dans un entretien cet été, là où des parents auraient dit à leurs enfants « ne touche pas, c’est fragile », avec mon frangin depuis gamins nous avons toujours eu notre appareil photo, avec nos propres pellicules. Ça a toujours été des objets qui étaient dans la famille, sans pour autant que ce soit professionnel, à part pour mes grands-pères.

La photo de sport c’est une très bonne école, parce que c’est très technique.

Kami

Après, j’ai commencé à m’y mettre de façon plus sérieuse à la fin des années 1990 et au début des années 2000, via le sport car on faisait beaucoup de roller et de skate avec les copains. La photo de sport c’est une très bonne école, parce que c’est très technique, il faut réussir à prendre ta photo au bon moment, avoir les bons réglages… Le petit bémol, c’est que ça coûte très cher, surtout qu’à l’époque le numérique en était à ses tout débuts. Il n’était pas encore accessible au grand public, et je me souviens qu’une année j’avais dû dépenser quelque chose comme peut-être 2000 ou 3000 francs en tirage photo ! À l’époque, c’était beaucoup. En plus, souvent, le résultat n’était pas très qualitatif, car quand tu débutes dans la photo de sport sur une pellicule de 24 poses, il y a peut-être deux ou trois photos d’exploitables…

Puis, le numérique est arrivé. J’y suis passé justement pour des raisons économiques, par rapport à la photo de sport. J’ai gardé mon argentique plutôt pour la photo souvenir. Ensuite, ça s’est enchaîné. À l’époque, je faisais un peu de vidéo, je travaillais avec un atelier de surf au Cap-Ferret où j’allais tous les lundis. Un soir, je rentre chez moi, et je découvre la fenêtre de mon entrée qui était cassée, ouverte et je comprends que je me suis fait cambrioler. Ce jour-là, j’étais parti avec mon appareil photo. Par contre, je n’avais plus mon matériel vidéo, on m’a tout dérobé – y compris ma brosse à dents électrique, sans le chargeur… À partir de là, je me suis dit « maintenant tu garderas toujours ton appareil photo avec toi ». D’une part parce que je n’avais pas envie de revivre un cambriolage. J’avais entre 25 et 27 ans. Avoir mon appareil avec moi en permanence m’a permis de pouvoir capter la moindre scène.

Ton appareil photo devient une extension de ton bras.

Exactement. J’avais toujours eu cette curiosité quand j’étais gamin, mais je n’avais jamais pensé à le faire. De cette manière, j’ai pu m’intéresser à tout un tas de choses, que ce soit des paysages, des scènes de vie. Ce qu’on a appelé quelques années plus tard la street photography. Je me suis essayé à la photo aquatique aussi via le surf. C’était vraiment passionnant parce que c’est physique, ça me rappelait la photo de roller : tu es au cœur de l’action, il faut y aller avec les palmes, le caisson… Quand la vague arrive, le surfeur te fonce dessus, puis tu règles ton appareil en rafale ou à la gâchette, tu t’écartes au dernier moment et tu as une vision du surf que tu n’as quasiment pas en temps normal. Ça, je regrette de ne plus pouvoir le vivre, car c’est un domaine que j’aurais vraiment aimé creuser.

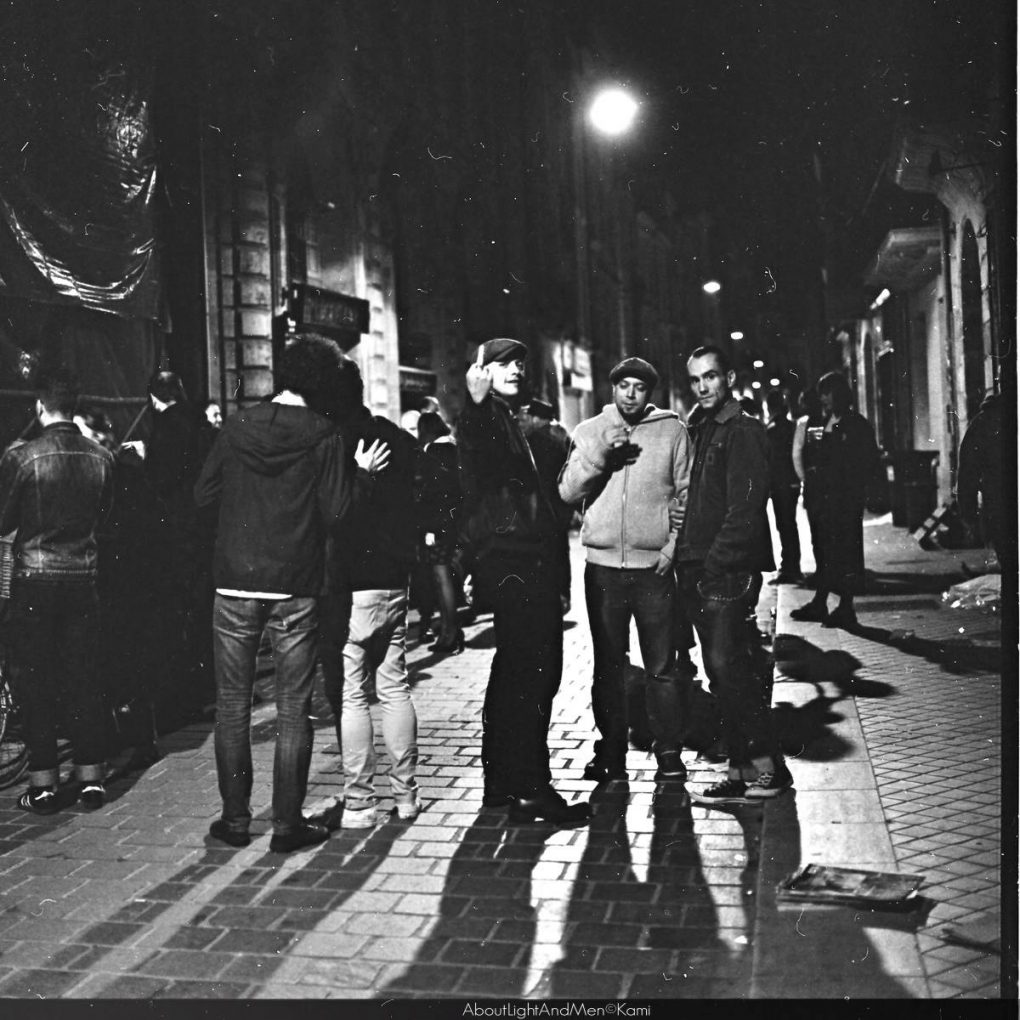

Après j’ai aussi bossé en restauration aussi, et là du coup j’avais toujours mon appareil avec moi derrière le bar, ce qui m’a permis de faire des jolis portraits, et de sortir une exposition qui s’intitule J’étais tranquille j’étais peinard. En parallèle, j’ai commencé à faire des photos la nuit à Bordeaux.

J’avais réussi à faire entrer mon appareil en douce dans une salle de concert, c’était pour Calexico, un groupe de rock américain d’Arizona hyper bien. Et je me souviens de l’Evento 2011, c’était un évènement qu’il y avait chaque année au début de l’automne sur Bordeaux. Du coup ça a amené une série qui s’appelle « Les nuits bordelaises » qui retrace la vie nocturne à Bordeaux. Ça peut tout aussi bien être un concert dans la rue, dans une salle, dans une cave, un after chez des gens… En bref des scènes de vie nocturne.

Suite à ça j’ai commencé à mettre petit à petit un pied dans le monde nocturne bordelais et dans le milieu culturel et musical de Bordeaux. J’ai alors commencé à demander des accréditations pour faire des photos live. S’en est enchainé des rencontres super intéressantes, notamment avec des photographes historiques de Bordeaux dont la réputation n’est plus à faire : Pierre Wetzel, Nicolas Pulcrano, Toums… Ce sont des gens qui ont longtemps officié dans le milieu du concert. Il y a aussi d’autres personnes qui font de la photo dans d’autres domaines que j’ai pu rencontrer, comme Miguel Ramos, Steven Monteau, Béranger Tillard, Caroline, Bertrand Lafarge…

Ce qui s’est passé aussi quand j’avais mon magasin, qui était Cours Pasteur, c’est que c’était sur le trajet qu’empruntait souvent les mouvements sociaux pour les manifestations à Bordeaux. J’ai commencé à faire de la photo à dimension sociale lorsque j’avais mon magasin pendant des manifestations pour le CPE, en 2007. Il y a eu ensuite la loi LRU, puis Sarkozy a été élu. Ça a été les manifestations contre la réforme des retraites, et puis Hollande et la loi travail… C’est comme ça que j’ai commencé à me mettre à ce qu’on appelle la « photo sociale » ou « photoreportage ».

Maintenant, je fais principalement du portrait. Car contrairement à la photo d’action, si tu connais tes réglages, que tu sais d’où vient la lumière, tu peux faire poser les gens d’une certaine façon pour que ton portrait soit plus ou moins dans la boîte. Ça ne demande pas la spontanéité qu’il est nécessaire d’avoir en manif. C’est quelque chose de plus posé et c’est plus une rencontre justement.

Aujourd’hui, à Bordeaux, je connais tout un tas de gens, notamment dans le milieu de la musique. Les gens me connaissent aussi et ils sont peut-être plus à l’aise avec moi. Certains me demandent des photos mais ils savent que je ne peux pas leur garantir le résultat. Pour l’instant, il semblerait que ça marche. Mais je ne fais que des portraits.

Aujourd’hui, tu es photographe et non-voyant, ce qui peut sembler antithétique. Qu’est-ce que tu peux nous dire sur cela ? Quelles ont été tes premières pensées vis-à-vis de la photo quand tu t’es rendu compte de ta maladie ?

D’abord, je ne savais pas que cela allait être définitif. Ça a commencé au mois de janvier, et j’ai pris la mesure de cette pathologie seulement au mois de juin. Pendant plusieurs mois, j’ai donc imaginé que les médecins allaient trouver quelque chose. Qu’ils allaient me faire une petite piqure et que ce serait réglé.

Ce qui s’est passé c’est que je n’ai jamais arrêté la photo pendant cette période d’entre-deux. À un moment, je voyais de moins en moins et j’ai donc dû changé d’appareil. Je me suis souvent posé la question : « Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je continue ? ». Puis parfois je me dit « Mais pourquoi j’arrêterais en fait ? ». Si j’arrête la photo, je perds vraiment le lien avec ma vie d’avant. Et je n’en ai pas envie. C’est sûr que c’est compliqué, j’imagine que c’est comme si tu devenais sourd et que tu étais musicien.

Il y a une certaine excitation à prendre en photos certains artistes, comme avec Arthur H, Orelsan et Feu Chatterton!… Eux font partie des groupes que je connais un peu donc ils ne m’en voudront pas si je loupe mes clichés. Enfin, personne ne m’en voudra si les photos sont loupées ! Il y a des gens pour lesquels je n’ai eu qu’un seul essai, comme pour le joli portrait d’Arthur H, avec ce qu’on appelle beaucoup de piquets, beaucoup de précision… Cela procure une certaine satisfaction.

Après, il y a une frustration car je sais que les photos sont réussies lorsqu’on me le dit. Mais moi, je ne le sais pas en fait. Je serais curieux de savoir ce qu’en pensent d’autres photographes. Il y a aussi l’excitation de la rencontre, parce que ce sont souvent des moments où tu peux rencontrer des gens sympas, qui se prêtent assez facilement au jeu de la photo. Quelqu’un comme Bertrand Belin par exemple, qui est d’une très très grande gentillesse. Philippe Katerine aussi, j’ai eu l’occasion de le prendre deux fois en photo. J’avais fait Guillaume Meurice aussi, et quelques autres humoristes de France Inter. Sur un plan plus local, c’est intéressant de travailler avec des artistes de Bordeaux qui sont des musiciens, qui ont besoin de photos et font appel à mes services parce que nécessairement il y a une « patte Kami ». Alors moi je la vois plus, mais il paraît qu’elle est toujours là.

De quelle manière as-tu adapté ta technique aujourd’hui ?

Je prends le moins de risques possible. Avant de perdre la vue, j’ai toujours aimé la photo grand angle, notamment en photoreportage : ça te permet d’avoir une lecture large de ce qui se passe. Sur un 20mm, si tu prends par exemple un moment dans une manifestation, peut-être qu’il peut y avoir une friction avec les forces de l’ordre ou autre chose. Il y a vraiment une lecture : premier plan, deuxième plan, troisième plan, tu peux voir ce qui se passe à gauche, à droite…

Il s’avère que je suis resté au grand angle, même pour mes portraits, car cela me permet de limiter les erreurs de cadrage. Aussi, je suis repassé au 100% argentique, pour la simple et bonne raison que trouver un appareil avec une bonne qualité optique, avec très peu de réglages à faire, en numérique, ça n’existe pas. C’est soit de l’appareil standard entrée de gamme ou du matériel semi-professionnel ou professionnel, qui non seulement coûte un bras, mais en plus est très technique. Là, sur mon appareil je mets ma pellicule dedans, je sais à combien je suis, et j’ai juste à toucher mon ouverture, ma vitesse et je module en fonction de ça. Le changement c’est que je me sers d’un appareil beaucoup plus simple d’utilisation, c’est surtout ça.

Fais-tu de la photo pour les mêmes raisons qu’avant ?

Je continue d’en faire pour garder un lien avec ma vie d’avant, en tant que photographe. Maintenant, le paradoxe de tout ça c’est que, même si je faisais du portrait avant et que j’aimais ça, ce n’est pas ce que j’aimais le plus. Maintenant, justement, il n’y a que ça qui m’est réellement accessible. Je pourrais faire de la photo de paysage, sans voir, mais c’est sans intérêt. On peut me décrire quelque chose, mais c’est ta description, ton interprétation, pas la mienne.

Ça m’arrive parfois, lorsque je suis à la plage, de faire une photo. Mais c’est davantage pour le souvenir de faire une photo de paysage comme je le faisais avant. Faire des portraits me plait car je peux rencontrer tous ces artistes, et essayer de sortir une bonne photo. Par exemple l’automne dernier j’ai fait une photo avec Kompromat, un projet de musique électronique avec Vitalic et Rebeka Warrior. J’ai fait un portrait individuel de chacun et des photos où ils sont tous les deux. Celle que j’ai choisi de publier, c’est celle où ils ne posaient pas. C’était vraiment au tout début de la séance, ils sortaient de leur spectacle tous contents. Rebeka Warrior a pris dans ses bras Vitalic, et j’ai senti qu’il se passait quelque chose à ce moment-là.

La raison pour laquelle je continue la photo est là : c’est le plaisir des rencontres.

Kami

C’est aussi ça : essayer de surprendre des moments. Il faut réussir à avoir la justesse de prendre une photo qui pourrait paraitre comme une forme d’intimisme mais n’en est pas. Pour Kompromat, la photo était super cool, et il s’avère qu’ils s’en sont servis sur les réseaux sociaux pour annoncer la fin de la tournée. Ça m’a fait très plaisir. La raison pour laquelle je continue la photo est là : c’est le plaisir des rencontres.

Est-ce que tu te sens plus ou moins légitime par rapport aux autres photographes ? Ou tu ne te pose pas cette question ?

Bien sûr, je me suis posé la question. Ce qui est intéressant dans la photo c’est que chacun a sa lecture, chacun a sa vision du moment qu’il est en train de photographier. Mon travail parle pour moi et, pour le moment, je ne vois pas le résultat, mais il semblerait que ça plaise. Surtout que, de manière générale, ce qui est intéressant, c’est qu’à Bordeaux le milieu artistico-culturel alternatif n’est quand même pas si grand que ça. On se connait à peu près tous ; si ce n’est pas personnellement, c’est de vue – sans faire de vilain jeu de mots. Et il me semble que ça ne se tire pas dans les pattes. On s’entend tous très bien, il n’y a pas de concurrence, car chacun a sa vision. La question de la légitimité ne se pose donc pas à Bordeaux… Elles sont cool mes photos ?!

Oui ! Finalement, est-ce que la photographie est pour toi un refuge, un moyen d’expression ou de sociabilité ?

Je dirais plutôt un moyen de sociabilité. Un refuge, ça a pu l’être, et si je n’avais pas perdu la vue, ça le serait encore. Parce que j’ai fait de la photo de sport, dans les bars, lors des nuits bordelaises, culturelles, musicales… Parfois, ça m’arrivait d’aller me balader dans Bordeaux la nuit pour prendre des scènes de vie nocturne. Pour moi, c’est comme la photo de paysage : des moments où j’étais capable de partir tout seul, en voiture ou en vélo, pour aller me balader dans la région, que ce soit en Gironde, en Charente ou ailleurs. Lorsqu’on part uniquement pour aller faire des photos, il y a là peut-être cette dimension refuge, pour se retrouver un peu seul avec soi-même.

J’avais, il me semble, une mémoire photographique. Et avec une image je pouvais rattacher un moment, une période, une date… Mais c’est sûr que lors de ces moments-là j’adorais aller faire des photos à la plage. Sur des plages un peu désertes par contre ! Je ne dirai pas où c’est mais, si on cherche bien, des plages en Gironde et dans les Landes sans personne, on peut en trouver, même le 15 août. Et là on peut avoir accès à des étendues désertiques où il y a tellement peu de gens qui passent que même la nature à certains endroits reprend un peu ses droits. Là oui ce sont des moments d’introspection, contrairement au bouillonnement de la vie nocturne et musicale.

Comment communiques-tu avec tes modèles pour tes portraits ? Comment est-ce que tu leur demande de poser, d’adopter telle ou telle attitude…?

C’est très particulier ; s’il s’agit de gens que j’ai déjà vu, je vais me les représenter. Par exemple, The Limiñanas, qui est un groupe que je connais depuis une dizaine d’années, je sais à quoi ils ressemblent. Donc, si je veux les faire poser d’une certaine façon, avec la vision que je vais avoir d’eux je vais pouvoir me dire « Ah ouais tiens Lionel je voudrais bien que tu te mettes comme ça ; Marie, est-ce que tu peux te mettre comme ça ? ».

Ce qui est plus compliqué, c’est quand c’est avec des gens que je n’ai jamais vus. Là, je n’ai pas de représentation mentale de leur visage. Finalement, la consigne est assez simple ; souvent je leur dis : « Souris pas mais ne fais pas la gueule, et relève un peu le menton ». Ça donne une espèce d’expression neutre… Souvent, ça fonctionne bien. Cela n’empêche pas d’appuyer sur le déclencheur avant, quand les gens ne s’y attendent pas – en plus le mien est particulièrement silencieux donc ils n’y font pas forcément attention. C’est ce qui va permettre de sortir une photo comme celle de Kompromat, par exemple.

Est-ce que tu as déjà ressenti une forme de gêne, de compassion ou d’incompréhension de la part de tes modèles, voire de tes collègues ?

De mes collègues non, jamais. Au contraire, toutes et tous m’ont apporté leur soutien et m’ont proposé leur aide. Même chose de la part des modèles. La plupart du temps, ce n’est que de la bienveillance ! Les artistes pour lesquelles je demande une accréditation acceptent la plupart du temps. Le plus souvent, ceux qui refusent sont les managers.

Tu photographies d’ailleurs souvent des artistes de passage au Rocher de Palmer ; comment s’est construite ta relation avec cette salle de concert ?

Ah ! Alors ça, c’est très drôle. Un jour avec Nicolas Pulcrano, excellent photographe bordelais qu’on appelle aussi Pulco – et qui a inventé le site qui s’appelle Bordeaux Culture (avant c’était Bordeaux concerts) – alors qu’on travaillait au Reggae Sun Ska, on faisait les portraits des artistes après les conférences de presse. Un matin il vient me chercher en voiture pour qu’on aille là-bas. A l’époque, le festival se déroulait à Talence. Pendant que je charge la voiture je vois Nicolas taper la bavette avec mon voisin d’en face.

Dans la voiture je lui dis « Dis donc t’as l’air de vachement bien connaître mon voisin ». Et il me répond « Bah tu le connais pas toi ? C’est pas juste ton voisin c’est le directeur du Rocher de Palmer ». Je demandais déjà des accréditations à cette époque, mais il y avait du monde, on ne s’était jamais rencontrés. C’est grâce à Nico que j’ai pu travailler avec eux en fait. Du coup on travaillait en binôme. Lui peut être très geek, mais au sens noble du terme : il sait se servir des technologies à bon escient. Il avait un appareil photo de bonne qualité et connecté : avec il prenait les images, se connectait à son téléphone, et envoyait les photos sur son téléphone pour les partager sur les réseaux sociaux, quasiment en temps réel !

De mon côté, je faisais mes photos « à l’ancienne », avec mon appareil photo numérique. Le soir-même, quand je rentrais à la maison je les traitais, ça partait par e-mail, et le lendemain c’était sur les réseaux. C’est comme ça que ça s’est fait. La plupart du temps, les relations – quels que soient les organisateurs, que ce soit les SMAC (les Scènes de musiques actuelles comme le Krakatoa, la Rock school ou le Rocher de Palmer) ou d’autres -, tu crées des liens avec ceux qui bossent là-bas, à la communication, c’est à eux que tu fais les demandes d’accréditation photo.

Il y a des photographes officiels qui travaillent au Krakatoa, comme Béranger Tillard ou Pierre Wetzel, mais cela n’empêche pas d’autres photographes de demander des accréditations. Moi, j’étais plutôt dans ce domaine-là. Puis maintenant j’ai une place un peu à part, car je viens plus trop pour faire de photos live, mais pour faire du portrait. Le Rocher de Palmer je ne saurai pas te dire combien de temps ça a duré, mais c’était super d’aller là-bas. Je continue d’y aller quand il y a des concerts qui me plaisent.

Et, ce qui est intéressant, c’est que les endroits où je fais les photos, je les connais. Je connais mes réglages, je sais comment faire poser les gens et la plupart du temps, ça fonctionne. Par exemple le portrait d’Arthur H ou celui de Kompromat ; à chaque fois j’ai fait les photos au même endroit. En plus, c’est en noir et blanc, ce sont des néons qui sont au plafond donc la lumière arrive d’en haut, les murs sont tous blancs, donc ça réfléchit bien la lumière. C’est un peu plus compliqué parfois au Krakatoa, parce qu’il y a pas d’endroit particulier à l’intérieur pour faire des photos ; on fait surtout ça à l’extérieur, ce qui implique d’avoir de bonnes conditions de lumière…

Y-a-t-il des groupes, au niveau local ou ailleurs, avec qui tu entretiens un lien particulier ?

Au niveau national il y a The Limiñanas et Feu Chatterton!. D’ailleurs ; j’ai un petit défi qui consiste à prendre en portrait des gens que j’avais pris lorsque je voyais. J’ai déjà fait The Limiñanas et Bertrant Cantat avant et après avoir perdu la vue. Au niveau local, je travaille souvent avec un groupe que j’adore qui s’appelle Sweat Like An Ape!.

Feu Chatterton!, je les ai pris avant et après avoir perdu la vue. Une fois en live au Pin Galant lorsque je voyais encore, puis en portrait de groupe en 2018, à Bordeaux et à Musicalarue. A Bordeaux, j’avais loupé le portrait de groupe mais j’avais réussi le portrait d’Arthur, et je me suis pardonné en faisant un beau portrait du groupe quelques mois plus tard.

Ensuite, pour faire écho à la question que tu te poses dans le podcast Dans mes yeux, pourquoi continues-tu la photo ?

Pour tout ça, pour les rencontres. D’un point de vue plus personnel, quand tu perds la vue à l’âge adulte et que tu as vécu une vie active, il faut essayer le plus possible de garder un lien avec l’extérieur. Je le fais par le sport, et comme j’avais une vie culturelle assez riche, il faut que ça continue. Sans rentrer dans le pathos, tu peux vite te résigner à rester enfermer chez toi, à te renfermer sur toi-même.

Le handicap sensoriel, c’est quand même particulier : tout change. Ton rapport aux autres, ta perception… Je continue car ça me permet de garder un lien, il y a toujours cette excitation d’avoir une photo réussie, comme une sorte de défi.

Continuer est lié à une question de force mentale ?

C’est une grande question. Il peut y avoir une force mentale, mais il y a aussi autre chose qui compte : l’entourage. Pas forcément des amis très proches, ça peut être une sympathie, une affection… Il y a des gens que tu ne vas croiser que dans un certain type de circonstances. Je prends l’exemple des salles de concert : il y a des gens que je ne voyais que pour demander des accréditations photo. Le rapport avec eux a toujours été cool, respectueux. Plus globalement, l’entourage, l’affection, l’amitié, ou l’amour que j’ai pu recevoir des gens qui m’ont entouré, ça a vachement joué.

Pour finir, as-tu une anecdote à raconter ?

Je dirais pas que c’est une anecdote, mais ce qui est intéressant c’est de suivre un groupe et son évolution, sur le plan musical. The Limiñanas, la première fois que je les ai vus en concert, c’était dans la cave d’un petit bar à Bordeaux. On était peut-être une quarantaine. Maintenant, ce groupe passe sur France Inter, ils remplissent des salles de 1200 personnes, ils doivent faire des Cigale ou des Olympia… C’est génial de voir le chemin parcouru, et de voir qu’ils ont beau être connus, faire des disques et des collaborations avec les plus grands musiciens qui soient, que ce soit en France, en Europe ou ailleurs, la relation avec ces gens-là ne change pas.