Alors que Strictly fêtait ses 25 ans l’année dernière, on a rencontré l’un de ses fondateurs, Lorenzo. L’occasion de revenir sur les débuts du magasin de vêtements streetwear localisé rue Saint-James à Bordeaux et de comprendre le rôle qu’il a joué pour la scène hip hop locale, alors qu’un documentaire qui retrace son histoire vient de sortir.

Crédit photos : Sarah Hadrane

Le 15 décembre dernier, un documentaire retraçant les 25 ans du magasin Strictly était diffusé à l’Utopia. De son inauguration en 1997, aux collaborations avec des artistes bordelais (Grems, DJ Steady…) et avec les marques de streetwear (Bullrot, Wrung…), on peut y voir les différentes étapes de la vie d’un véritable monument du mouvement hip-hop à Bordeaux, qui aura participé au développement de cette culture au sein de la ville.

Alors que le documentaire est désormais disponible sur YouTube, nous sommes allés à la rencontre de l’un de ses fondateurs, Lorenzo. Le documentaire, le hip-hop à Bordeaux, sa vision du rap d’aujourd’hui, Grems, Gazo… Entretien avec une légende vivante du hip-hop bordelais.

Le Type : Le documentaire STRICTLY 25TH ANNIVERSARY DOCUMENTARY a été diffusé au cinéma l’Utopia. Pourquoi ce choix ?

Lorenzo : On voulait faire un truc physique, organique, qui nous ressemble. Pour rencontrer nos gens, nos personnes. Et avoir un retour direct.

Il y a eu du monde ?

La salle peut accueillir 180 personnes. On en a fait 140, donc pas mal. On était aussi à une période où il y avait énormément de malades… L’Utopia lui-même avait du mal à remplir ses salles pour ses films classiques. Donc on était plutôt contents.

Est-ce que ça t’a permis de revoir des visages de longue date ?

Oui, j’ai revu pas mal de personnes que je n’avais pas vu depuis longtemps. Ce qui m’a étonné, c’est que les gens ont été émus. Je ne m’attendais pas à ça.

Il ne faut pas oublier l’action des magasins à cette époque : on était des pourvoyeurs de connaissances, de sociabilité.

Lorenzo (Strictly)

C’est peut-être le fait de voir certaines images d’archives, ça leur a rappelé des souvenirs…

Peut-être… L’équipe de tournage a travaillé un an et demi dessus. L’idée, ce n’était pas de se pavaner. On a raconté notre histoire. Mais c’est une histoire dans l’Histoire. Il ne faut pas oublier l’action des magasins à cette époque : on était des pourvoyeurs de connaissances, de sociabilité. Ça permettait à la communauté de se retrouver, c’était le network avant le network.

Et je trouve que c’est intéressant pour les jeunes de voir comment ça marchait à l’époque, comment ça a permis à l’industrie de croire aussi fort à l’urbain et au streetwear. Tous ces codes qu’on voit aujourd’hui, ils ont été démocratisés par le hip-hop et le skate dans les années 1990. Aujourd’hui, on est en 2024, et les gens remettent des cargo pant, ils recherchent des sweat en 420 grammes… ils cherchent l’énergie de cette époque-là. Mais de façon modernisée bien sûr.

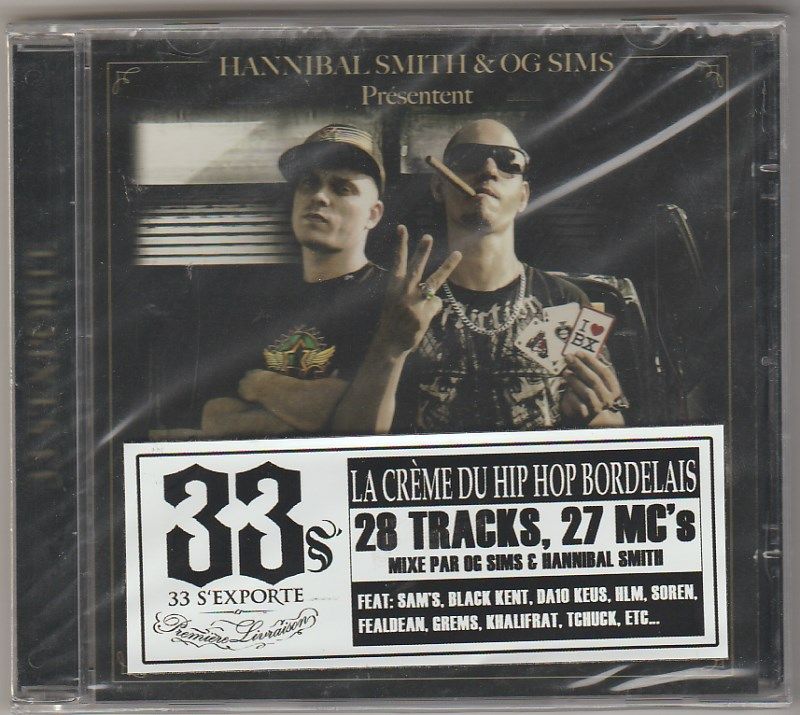

Dans les années 1990-2000, tu as eu un rôle important dans le développement de la culture hip-hop à Bordeaux grâce à Strictly, mais aussi en produisant des mixtapes, comme 33 s’exporte. Est-ce que tu peux nous en parler ?

Ce projet, il est assez fou. On avait enregistré 65 groupes, pour au final n’en garder que 27. On était à l’époque du physique, on pouvait pas faire plus. Ça a été fastidieux : il a fallu envoyer les instrus aux rappeurs, les enregistrer, faire une sélection… Je voulais faire une cartographie assez réaliste de la scène bordelaise avec ce qu’elle avait de mieux à ce moment-là, en 2007.

On peut y trouver un rappeur comme Sam’s par exemple.

Ouais, il avait 3 titres dedans. Il n’était pas encore connu, mais on sentait déjà que le mec était puissant. Il y a aussi Black Kent qui faisait l’ouverture du bal. On a eu aussi le poto Grems.

Ils venaient tous à Strictly à l’époque ?

Tous les gens qui aimaient le hip-hop à Bordeaux venaient à Strictly. Tu voulais des disques, il fallait venir chez nous. Pareil si tu voulais des faces B pour t’entraîner à rapper. Il n’y avait pas YouTube à ce moment-là…

Est-ce que tu voyais la musique comme un domaine dans lequel faire potentiellement carrière ?

J’ai démarré comme DJ dans un groupe qui s’appelait Street Bump Posse quand je suis arrivé à Bordeaux au milieu des années 1990. Mais je faisais juste de la musique par envie, on ne voyait pas ça comme une carrière. On faisait ça parce qu’on avait envie de faire partie du mouvement, et qu’on avait la vanité de penser qu’on avait peut-être des choses intéressantes à dire. On ne voyait pas ça comme un domaine dans lequel faire carrière. Et puis, on n’était pas structurés. C’est mon magasin que j’ai structuré.

J’aurais pu transposer dans la musique ce que j’ai appris du business avec Strictly… mais j’étais surtout concentré sur le magasin. Et de temps en temps, je faisais des projets dans la musique. J’aime bien cet équilibre. Avec le magasin, j’ai un salaire tous les mois. Dans la musique, il y a moins de garanties.

Quels ont été les retours sur le documentaire ?

Je pense qu’il est assez complet, et que les gens étaient contents. On nous a juste fait remarquer qu’on a peut-être pas assez parlé de ce qu’on continue à faire aujourd’hui, notamment les événements. On a peut-être oublié certaines personnes aussi. Mais les retours étaient globalement super bons.

On voulait vraiment montrer qu’au départ, Strictly est né d’une frustration. J’étais DJ, j’avais besoin de disques, et on ne les trouvait pas. C’est pour ça qu’on l’a monté. Par la suite, on s’est retrouvés à la croisée de plein de gens, et on s’est demandés ce que l’on pouvait faire pour réunir toutes ces personnes.

C’est comme ça qu’on a commencé à faire des soirées hip-hop, les Strictly Party, et que le hip-hop s’est petit à petit imposé dans les clubs bordelais. Quand ils ont vu que le hip-hop pouvait ramener 800 personnes en une soirée, ils ont compris qu’il y avait un intérêt à développer cette culture-là.

« On voulait vraiment montrer qu’au départ, Strictly est né d’une frustration »

Lorenzo de Strictly

Il y avait seulement Strictly comme magasin hip hop à l’époque ?

Non. Il y avait aussi Carlito’s way, First Time, Temple USA… mais ils n’ont pas duré longtemps. Ils étaient surtout là par opportunité commerciale. Ce qui peut se comprendre d’ailleurs, je ne leur en veux pas. Mais nous, on est restés. Et ça fait 25 ans que ça dure.

Comparée aux autres villes, il y avait une énergie particulière à Bordeaux ?

Oui. Il y avait plein de groupes et de styles différents. Nous, dans le documentaire, on parle surtout de groupes comme Psykatrice, Kroniker, Upside, Grems… c’était une certaine école de rap, à la Rawkus ou ABB record. Et ça correspond à mes goûts à moi. J’aime que les textes racontent des choses, qu’il y ait une concordance entre la musique et les textes, qu’il y ait une fluidité dans la compréhension. Une certaine esthétique musicale aussi, certains flows.

Nos références françaises à l’époque ce sont les X-Men, Time Bomb, La Cliqua… Ils avaient des flows impressionnants et des instrus cainris. Et c’est ce qu’on retrouve chez Grems, ou les Kroniker. À côté, il y a des groupes comme Le Square, le groupe de Sam’s. Eux ils venaient de rive droite, ils venaient du quartier, c’était une autre approche. Mais ils étaient très hip-hop aussi ! Ils voulaient fédérer, être dans la contestation, pas trop d’ego…

En parlant de fédérer, est-ce que le hip-hop bordelais était uni à l’époque ? Ou est-ce qu’il y avait une certaine rivalité ?

Je pense que le magasin a fait du bien par rapport à ça. Moi, j’étais pote avec tout le monde. Quand ils venaient acheter des disques, je ne planquais pas les bons albums pour les uns ou pour les autres. Quand Le Square faisait son entrée sur scène, c’était sur une face B de Necro, et c’était un disque que je leur avais donné. Jusqu’à aujourd’hui, selon moi, il n’y a jamais vraiment eu de rivalité. Peu importe le niveau de notoriété, il y a toujours du respect les uns envers les autres.

On m’a tout de même raconté que certains concerts avaient été un peu chauds à Bordeaux, qu’il y avait eu des bagarres. Mais c’était un phénomène qui arrivait partout en France…

Il y en a peut-être eu aux concerts de NTM, quand les mecs de Saige se battaient avec ceux de Floirac… Mais honnêtement, il y en a vraiment pas eu beaucoup. Il y avait peut-être aussi un peu de jalousie en interne par rapport à certaines personnes sur le plan humain. Des gens qui ne savent pas déléguer ou faire confiance. Les problèmes de drogue aussi, ça n’aide pas trop. Ceux qui se défoncent la tête toute la journée avec du shit dégueulasse, ça fait des paranos à l’arrivée… C’est un des problèmes de la culture hip-hop d’ailleurs. Il y en a plein qui souffrent à cause de ça aujourd’hui. Aux USA, ils l’ont déjà fait leur introspection. Il y a des podcasts qui parlent des problèmes d’alcoolisme dans le rap. En France, on en est encore loin.

Pour en revenir à ta carrière dans la musique, il y a eu d’autres projets que 33 s’exporte ?

Oui. Avec Psykatrice, on a fait des mixtapes dans lesquelles on invitait des rappeurs d’ici et des parisiens. On avait aussi fait la mixtape Ready for war, le projet avec Kid Daytona… et puis j’essayais d’aider du mieux que je pouvais les projets des autres. J’essayais de rassembler et de faire avancer les choses.

On en vient à la grande question que tout le monde se pose : pourquoi aucun rappeur bordelais n’a jamais réellement explosé selon toi ?

Je pense que Grems a quand même fait le taf. Aujourd’hui, il est arrivé à un point où personne ne comprend son art, car il est trop en avance. Le dernier projet qu’il a fait, selon moi, c’est du niveau des TDE (le groupe de Kendrick Lamar, ndlr). C’est le haut du panier. Son style, son flow, son aisance, ce qu’il défend… c’est largement au-dessus. Il est tellement fort que si t’as pas le bagage, le logiciel pour décrypter, tu passes à travers.

Ses deux projets qui sont sortis en même temps, Outrage et 10PHKO (qui faisaient partie de notre top 50 des projets de 2022 à Bordeaux), si on ne prend pas le temps de vraiment écouter, on peut passer à côté.

C’est ça. Il faut enlever tout l’encrassement que tu subis tous les jours, venir avec une oreille complètement neutre. Ensuite, t’écoutes, et tu te rends compte que le mec est vraiment très chaud. Dans les flows, les prods, l’exploitation de ses arrangements, de sa voix, ses prises de micro… c’est un vrai performeur.

Alors peut-être qu’il n’a pas vendu des millions de disques. Mais qu’est-ce qu’il en a à foutre ? Il presse 1000 vinyles, il les vend plein pot. Il est en indé, tout est pour lui. Et il ne veut plus faire de concert pour des raisons familiales. Mais en parallèle, il fait des œuvres en tant que graphiste, et c’est le plus gros de ses revenus… Et puis au final, réussir, c’est quoi ? Koba la D, il a réussi ? Niveau exposition, peut-être. Mais selon moi, réussir, c’est s’assurer d’avoir des rentrées d’argent régulières, avoir un entourage qui soit cool, et que surtout, dans ta tête, tu sois bien, serein.

Comment tu expliques ce manque d’exposition ?

Peut-être que les Bordelais·es n’ont pas eu autant faim que les Parisien·nes… On peut dire ce qu’on veut des Parisiens, les mecs, ils charbonnaient. C’était obsessionnel. Ici, on est dans le Sud-Ouest, il y a l’esprit surfing. Tu vois tes potes, tu rappes un peu, tu picoles… c’est cool. Mais t’es lent. L’un des seuls qui a eu vraiment faim ici, c’était Sam’s. Lui, il ne blaguait pas, il ne dormait jamais. Le foot, le cinéma, la musique… Il n’est pas là par hasard, il s’est battu comme un lion. Comme Grems.

Lui, derrière une image « je m’en foutisme », se cache en réalité une bête de travail.

Grems, son rituel, c’est rap le matin, et dessin l’après-midi. Et il fait ça tous les jours, sans exception ou presque. Il exerce son art quotidiennement. Ces deux-là, à Bordeaux, ils ont vraiment bougé leurs culs. Black Kent aussi. Il sortait d’une école de com’ je crois, et il a fini chez Universal Music Africa en tant que directeur. Tous ces mecs-là, c’étaient des bosseurs. Il ne suffit pas d’être dans une posture. Si tu veux réussir, il faut envoyer. Parce qu’il y en a du monde sur la corde à linge.

Il faut s’intéresser à l’histoire de l’art dans lequel tu veux t’inscrire. Sinon, c’est comme un arbre déraciné, il va s’envoler à la moindre secousse.

Lorenzo (Strictly)

On fêtait les 50 ans du hip hop l’année dernière. Certains ont pointé un manque de transmission dans le rap. Est-ce que le documentaire a été fait dans cette démarche ?

Pas forcément. Mais je pense que ça peut aider certains jeunes à se rendre compte que telle ou telle chose ont été faites, et qu’on peut les aider à éviter de faire telle ou telle erreur, quel mental il faut avoir pour éviter de perdre ton temps.

De manière générale, selon moi, il faut s’intéresser à l’histoire de l’art dans lequel tu veux t’inscrire. Sinon, c’est comme un arbre déraciné, il va s’envoler à la moindre secousse. Si tu fais du rap, et que dans ta musique, tu proscris la soul, le gospel, le funk et le blues, tu fais plus du hip-hop, c’est mort. Tu t’es coupé des origines de cette musique. Il faut savoir écouter la musique des grands maîtres, même si c’est abstrait et dur à comprendre au début. Il faut éduquer ses oreilles.

« La street culture, c’est l’individu qui décide, pas les marques. Ce sont les roses qui poussent au milieu de la merde. C’est Michael Jordan. »

Lorenzo de Strictly

Les jeunes d’aujourd’hui ne sont pas assez curieux selon toi ?

C’est surtout qu’ils avalent tout sans réfléchir. Si je prends l’exemple de Nike, ils font croire à tout le monde que les Dunk c’étaient des paires stylées que tout le monde achetait à l’époque. Alors que pas du tout ! C’était une paire lambda. Mais comme Nike a décidé de rendre ça stylé, tout le monde suit, et les achète trois fois plus chères aujourd’hui. Et ça, c’est la mort de la street culture. La street culture, c’est l’individu qui décide, pas les marques. Ce sont les roses qui poussent au milieu de la merde. C’est Michael Jordan. Aujourd’hui, les jeunes ne pensent pas par eux-mêmes. C’est l’industrie qui pense pour eux.

Au départ, le hip-hop s’est construit en opposition au mainstream, il se voulait alternatif. Aujourd’hui, l’industrie s’est accaparée le hip-hop selon toi ?

Ils ont tout repris. Believe a pris le contrôle de YouTube, les maisons de disques collaborent avec les plateformes de streaming… Avec l’explosion du digital, elles étaient un peu perdues à un moment, ça partait dans tous les sens. Aujourd’hui, ils ont tout repris. Même les mecs qui disent qu’ils sont underground, ils s’inspirent du mainstream.

Encore plus en France. Mais ça ne date pas d’hier ! Pour moi, ça a commencé à partir en vrille à partir du moment où Skyrock a mis son nez dedans. C’était le plus gros moyen d’exposition à l’époque. Résultat, tout le monde a commencé à vouloir faire son tube pop pour passer dessus. À partir de là, le rap français ne m’intéressait plus vraiment.

Tu dis qu’il ne t’intéressait plus, mais pourtant, dans le documentaire, on voit que tu as collaboré sur les premiers clips de Kaaris…

Julien de Spacemonkeys était pote avec un des membres de Therapy, son producteur de l’époque. Il kiffait nos fringues, et il nous avait dit qu’il nous placerait dans un des clips de Booba. Ce qu’il a fait, même s’il fallait avoir une loupe pour voir nos t-shirts (rires). Mais comme il voulait vraiment nous pousser, il nous a dit qu’ils avaient signé un nouveau gars, un certain Kaaris, qui allait tout déchirer.

On lui a alors envoyé un pull Desobey, et c’est celui-là qu’il porte dans le clip de « Zoo ». C’est comme ça que ça s’est fait. Mais moi, je ne connaissais même pas Kaaris. On était en pleine ère Booska-P, et j’aimais pas ce qu’ils faisaient. Moi, j’étais dans autre chose. Les Mac Miller, les Kendrick, Sir Michael Rocks… tous ces gars-là.

T’aimes pas la trap ?

La trap ne me dérange pas du tout. D’ailleurs les artistes que je viens de te citer ont tous fait des titres trap à un moment de leur carrière. Ce qui m’emmerde avec les français, c’est qu’ils font dans la facilité. Aux USA, ils se basent sur des samples au départ. Le son d’Atlanta, de Memphis, d’Oakland… moi, ce qui me chagrine le plus, je le répète, c’est quand les mecs se coupent de l’essence de la musique. Si t’es pas sensible à Billie Holliday, à Marvin Gaye, à Stevie Wonder, et que tes seules références sont Puff Daddy et autres, tu te coupes des racines du genre. Pour moi, il faut connaître l’histoire de ton mouvement.

Quand t’entends Koba la D dire « c’est qui IAM ? » en interview, comment tu réagis ?

Il se montre insolent, et il se dit que ça va faire marrer ses potes. Mais quand il va se réécouter plus tard, faudra qu’il assume.

« La culture Hip-hop rassemblait des bourges du 16ème et des mecs de banlieue qui étaient en opposition à la norme. »

Lorenzo de Striclty

Dans les dernières interviews qu’il donne, il se montre plus mature…

C’est tout ce que je lui souhaite ! C’est juste que lorsqu’il fait ça, il fait le jeu des gens pas intelligents. Et ils sont nombreux·ses… À la base, la culture hip-hop, c’est une culture qui pousse à la réflexion. Et qui est humaniste. Elle n’est ni de gauche, ni de droite, ni musulmane, ni chrétienne… Elle a rassemblé, et elle a donné une alternative à des gens qui étaient en rejet d’une certaine forme de société : elle rassemblait des bourges du 16ème et des mecs de banlieue qui étaient en opposition à la norme.

C’est ça qui t’a plu dans cette culture ?

Oui. Et encore aujourd’hui, j’essaye d’être hip-hop dans tout ce que je fais. Du mélange, du partage, communiquer les connaissances… on parlait des mecs de Camino juste avant l’interview (média spécialisé dans les vêtements qui a récemment invité Lorenzo dans une de leurs vidéos, ndlr). J’ai bien aimé leur curiosité, leur soif de connaissances.

La culture hip-hop est donc toujours présente…

Elle est toujours là. Dans le rap, beaucoup moins. Heureusement, il y a encore des mecs comme KRS-ONE qui boycottent les Grammy’s. Ils nous ont chié à la gueule pendant des années, et aujourd’hui, ils célèbrent le hip-hop juste parce que c’est à la mode…

Qu’est-ce que tu penses de la création des Flammes, la cérémonie créée par Booska-P et Yard qui récompense les meilleurs rappeurs et rappeuses ?

Je pense qu’ils essayent de créer une sorte de glorification de cette culture, de la revaloriser, en opposition aux autres cérémonies françaises. Et c’est tout à leur honneur. Mais il leur manque la matière pour être crédible. Quand tu donnes des titres à Gazo… niveau écriture, c’est le néant.

Dans 20 ans, quand il va relire ce qu’il écrivait, ça va lui faire tout drôle. Encore une fois, à la base, le hip-hop, c’est humaniste. Voir ce mec raconter qu’il fait de la moula toute la journée, ça ne m’intéresse pas. Il ne tire pas les gens vers le haut, il n’amène aucune réflexion. C’est du gangsta rap avec 20 ans de retard. C’est mal fait, et c’est même pas marrant.

Aux flammes, ils ont essayé de récompenser un peu tous les styles comme Gazo, mais aussi Josman, ou encore Prince Waly…

Prince Waly, il tient la route. Tu sens qu’il a les codes de cette culture. Quand tu l’écoutes, il n’y a rien qui te heurte. Alpha Wann, c’est pareil. Veust et Infinit’ aussi. Ils n’ont peut-être pas pété les scores, mais ils fument tout le monde en rap. Après, moi c’est ceux que j’écoute. Et chacun fait ce qu’il veut, mon avis n’intéresse que moi. On est tous à la recherche de sa formule secrète comme disait Assassin. Moi la mienne c’est être bien dans sa peau, être ok avec ce que tu dis, ce que tu penses… que ton humanisme contrôle tes actions. Ça ne veut pas dire être moine Shaolin ou communiste, t’as le droit de faire de l’argent. Mais faut savoir dire stop quand ça te correspond pas.

On peut rester hip hop en gérant un magasin de vêtements ?

Bien sûr que c’est compatible. D’ailleurs c’est la clé : savoir imposer son état d’esprit malgré le système en place. On a défendu cette culture, et elle nous le rend bien aujourd’hui, puisque l’on gagne notre vie avec ça. C’est une preuve que ça peut marcher.

Le Joey Starr des Capucins