Entretien avec la fondatrice du média bordelais Okinka, Daniela Da Fonseca Gomes Nazaré. Deux ans après la création de cette plateforme au service des cultures africaines et diasporiques, la journaliste et actrice culturelle revient sur le chemin qu’elle a parcouru, entre structuration, accompagnements et vision pour la suite du projet.

Créé il y a deux ans à Bordeaux par Daniela Da Fonseca Gomes Nazaré, à la croisée du journalisme musical, de la transmission culturelle et de l’engagement, le média Okinka met en lumière les musiques africaines et afro-diasporiques à travers leurs récits, leurs identités et les communautés qui les portent.

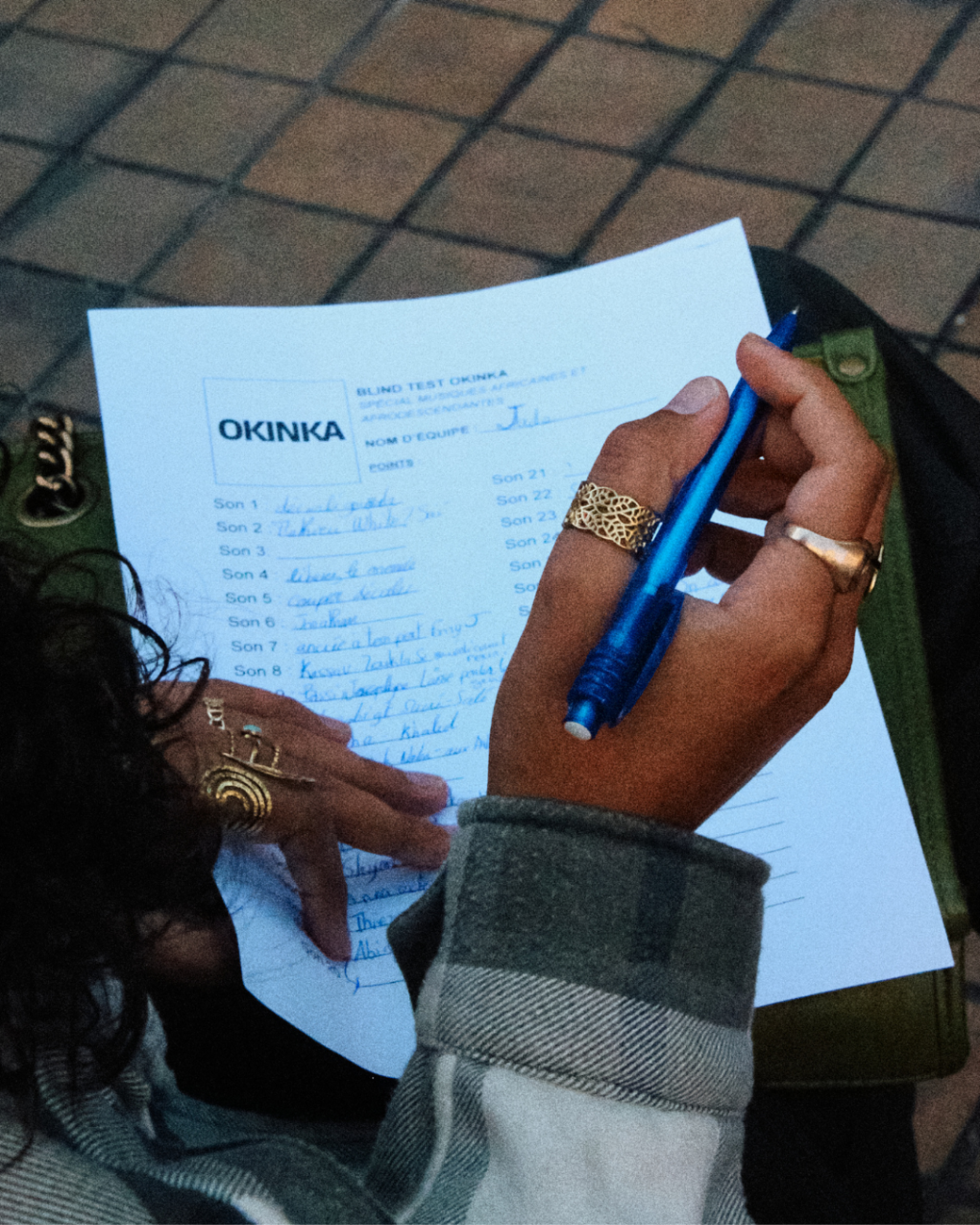

À l’occasion des deux ans du projet célébré le samedi 7 février au Pas de Lune, nous avons pris le temps d’échanger avec Daniela. L’occasion de revenir avec elle sur l’origine du projet, son évolution, les défis rencontrés et ses ambitions pour l’avenir. Une discussion qui raconte autant la construction d’un média indépendant que la nécessité de créer des espaces de parole, de visibilité pour des scènes encore trop peu considérées.

Le Type : Est-ce que tu peux revenir sur les circonstances et les motivations qui t’ont poussée à créer Okinka ?

Daniela Da Fonseca Gomes Nazaré : C’est un projet qui était dans ma tête depuis assez longtemps. C’est en 2023 que j’ai décidé de lancer le média sur Instagram, avec des posts et des formats assez simples – notamment parce que j’étais seule au début.

Mes motivations, c’était le constat que les musiques africaines et afrodescendantes, à mon sens, n’étaient pas assez visibles. Ou en tout cas pas correctement visibles et audibles dans les médias mainstream. En fait, ces cultures étaient toujours regroupées sous des termes génériques : « musiques du monde » ; « musique afro » ; « musique africaine », au singulier. Ces notions rendent invisibles la culture et les communautés derrière ces musiques.

J’en avais marre qu’on mette des artistes somalien·nes, éthiopien·nes, capverdien·nes, marocain·nes ou tunisien·nes dans la catégorie « musiques du monde ».

Daniela Da Fonseca Gomes Nazaré (Okinka)

Le but, au démarrage, était de donner une visibilité à la diversité et à la pluralité des sons du continent africain. Mais aussi de ses diasporas, de la Jamaïque aux États-Unis. J’en avais marre qu’on mette des artistes somalien·nes, éthiopien·nes, capverdien·nes, marocain·nes, tunisien·nes dans des catégories comme « musiques du monde ». Tout ça est très différent. Et ce n’est pas grave que ça n’ait rien à voir. C’est justement ça leur valeur : tout est différent et on a des cultures différentes.

En deux ans, comment est-ce que Okinka a évolué, dans sa forme et ses missions ?

Aujourd’hui, quand je vois le bilan, il y a de grandes avancées, un développement important. Ça a commencé avec la communauté de mon entourage, notamment avec Le Type (Daniela est membre de la rédaction de Le Type et fait partie du bureau de l’association Kultoural qui pilote le média, ndlr).

Le fait d’intégrer Le Type, de bosser avec toute l’équipe, m’a fait rencontrer beaucoup de gens. Puis il y a eu le premier anniversaire d’Okinka au Zig Zag en février 2025. Ensuite, l’intégration de l’incubateur MEWEM, un dispositif d’accompagnement des femmes entrepreneuses dans l’industrie musicale, basé à Paris. C’est un réseau très important, à l’échelle nationale et internationale.

J’avais comme mentor Narjes Bahhar, éditrice senior Deezer rap & RnB, journaliste musicale. Elle a été une très grande alliée, très investie dans le projet. Il y a eu aussi des workshops, notamment chez Sony Music France, qui m’ont ouvert énormément de portes. Ces réseaux ont débloqué des collaborations, de la visibilité, des partenariats avec des festivals, des artistes, des liens avec des structures à Paris. Grâce à ces connexions, la communauté d’Okinka a grandi, donnant une certaine légitimité au projet.

Plus récemment, il y a eu ensuite un deuxième incubateur, MansA Lab à la Maison des Mondes Africains à Paris. C’est un lieu qui accueille beaucoup d’artistes et d’initiatives culturelles liées à l’Afrique et à l’afro-descendance. Enfin, un ancrage local avec le Rocher de Palmer. En travaillant ce maillage du tissu culturel bordelais, on a pu se créer des alliés, de vrais partenaires. Tout ça a permis de structurer le projet et de le faire grandir.

Quels furent les aspects du projet que tu n’avais pas forcément anticipés initialement ?

Le fait que je sois une femme noire entrepreneuse en France pose forcément des obstacles. Je suis portobissau-guinéenne. Je n’ai pas la nationalité française. Il y a par exemple des gens qui ne me calculaient pas et qui ont commencé à s’intéresser à mon travail quand il y a eu de engouement autour de mon projet. Ça reste minime par rapport à tout le reste qui est très positif.

Puis il y a aussi la charge de travail, la charge mentale. C’est un projet qui, même s’il est petit, demande énormément d’énergie. À la base, j’ai commencé seule. Aujourd’hui, on est cinq personnes. Je gère encore toute la partie éditorial, la communication, l’administratif, la compta. Il y a Chloé, coprésidente de l’association, qui gère toute la partie événementielle. Yanné, vidéaste, qui a fait toutes les vidéos du compte, les interviews, qui ont énormément boosté la crédibilité du média. Amalia vient de nous rejoindre, elle est rédactrice et journaliste musicale, spécialisée jazz et musiques antillaises. Astrid, qui est photographe indépendante à Bordeaux, intervient sur des événements importants. Et Eva, chargée de production, avec une grosse expérience dans l’événementiel, qui travaille en binôme avec Chloé sur la logistique et la préparation des événements.

Ce qui est trop bien avec l’équipe, c’est que tout le monde a de l’expérience dans son domaine, chacun·e apporte son expertise et son réseau. Ça nous permet d’avoir plein de compétences et plein de champs d’action. À la base, c’était juste un compte Instagram, mais avec la demande et l’évolution du projet, il a fallu structurer et crédibiliser le média.

On est dans un entre-deux : on parle d’un continent entier, dans un paysage médiatique qui ne traite pas suffisamment ces sujets.

Daniela Da Fonseca Gomes Nazaré (Okinka)

Okinka est un média indépendant centré sur les musiques africaines et diasporiques. Comment cette ligne éditoriale s’est-elle construite ?

L’idée de départ était de faire un focus sur les musiques africaines et afrodescendantes, parce que c’est très large et pourtant peu abordé. Il y a énormément de sujets, mais ça reste « de niche » dans le paysage médiatique.

On est dans un entre-deux : on parle d’un continent entier, dans un paysage médiatique qui ne traite pas suffisamment ces sujets. Même si aujourd’hui il y a de plus en plus de médias qui s’y intéressent, ça reste très peu par rapport à tout ce qui est fait en musique, en France et à l’international.

Ce qui est important aussi, c’est que je ne veux pas dire qu’il n’y avait rien avant. Parce qu’il y a des gros médias qui ont fait le taf, notamment Trace, même MTV sur d’autres plans. Mais c’est juste que ce n’était pas assez visible et pas assez accessible pour les communautés concernées.

Il fallait quelque chose avec, peut-être, plus de proximité. Que ce soit à Bordeaux, à Paris ou ailleurs. On essaye de se réapproprier tout ce qui a été fait et de le transmettre de la meilleure façon. Depuis le départ, il n’y a pas eu de changement de cap éditorial.

Y a-t-il des artistes ou partenaires qui ont marqué l’identité d’Okinka ?

Il y en a plusieurs. Mais la plus grande interview qu’on ait eue, c’est Fatoumata Diawara, au Rocher de Palmer. On nous avait accordé dix minutes d’échange, ce qui est très court. Et en fait, elle était tellement satisfaite de la discussion qu’elle a prolongé de dix minutes. Au-delà de son statut d’artiste majeure, c’est une femme engagée, militante. Elle a une aura incroyable : c’était intimidant, mais extrêmement formateur.

Il y a aussi eu Kassav’, au Rio Loco 2025. On a rencontré Jean-Claude Naimro et Jocelyne Béroard. C’était incroyable, en termes de visibilité, mais surtout humainement. J’étais en train de voir les icônes de mes parents. Il y avait une émotion, une pression. C’était fou. Les interviews ne sont pas encore sorties, ça prend du temps, mais elles sortiront. Et localement, on a interviewé Kuroy Lenid, DJ Koyla, Vitamlyn, Maydo… Des artistes avec une forte identité culturelle, qui ont envie de la mettre en avant.

À Bordeaux, il manquait cet espace-là. Un espace sécurisant pour les communautés afrodescendantes.

Daniela Da Fonseca Gomes Nazaré (Okinka)

Quel impact Okinka a-t-il sur les artistes que vous valorisez ?

Fatoumata Diawara, par exemple, était très touchée de voir une autre génération prendre le relais, avec un regard afro-diasporique. Okinka, c’est ce regard-là. Je suis née en Europe, je ne parle pas à la place des Africain·es, mais depuis l’afro-descendance – c’est essentiel.

Pour Kassav’ aussi, Jean-Claude Naimro nous a expliqué que c’était important pour eux de ne pas être cantonnés à une musique « d’avant ». Ils sont encore actuels, vivants. Pour les artistes locaux, Okinka est une plateforme où ils peuvent s’exprimer et être qui ils sont librement, sans être enfermé·es dans un agenda ou une ligne imposée.

À Bordeaux, il manquait cet espace-là. Un espace sécurisant pour les communautés afrodescendantes. On est ouvert·es à tout le monde, avec une attention particulière pour les personnes racisées.

Le défi principal dans le développement d’Okinka, c’est le modèle économique.

Daniela Da Fonseca Gomes Nazaré (Okinka)

Quels ont été les principaux défis de ces deux premières années ?

Quand j’étais vraiment seule et encore aujourd’hui, ce qui est dur, c’est de gérer tout le travail qu’il y a à faire et d’en dégager du revenu. Le journalisme culturel ne paye pas assez à Bordeaux, et l’objectif reste quand même de pouvoir continuer cette passion-là.

Au début, j’avais un équilibre entre un travail et Okinka, mais j’ai dû lâcher mon travail pour me consacrer pleinement au projet. C’est ce qui m’a permis d’intégrer les incubateurs. Le défi principal, c’est le modèle économique. Aujourd’hui, dans les médias, si tu n’as pas une béquille financière ou une audience suffisamment solide prête à payer un abonnement, ton modèle est quasiment inexistant.

L’enjeu a donc été de structurer ce modèle économique, de trouver des sources de revenus, tout en restant fidèle à notre ligne éditoriale et à notre indépendance, sans qu’il y ait de mainmise sur ce qu’on a envie de dire. C’est une problématique présente depuis le départ et sur laquelle on travaille encore aujourd’hui.

Quelles sont tes ambitions pour Okinka pour la suite ?

Qu’il y ait, notamment en local, beaucoup plus de programmation d’artistes africain·es et afrodescendant·es, et que les musiques africaines et afrodescendantes soient réellement mises en avant, et pas simplement esthétisées pour des événements ou des lieux.

On avait pensé, dans l’absolu, lancer une webradio pour diffuser les sons des artistes concerné·es. Mais il faut du budget donc on verra peut-être au deuxième semestre 2026 ou en 2027. Et si l’ambition le permet, on aimerait lancer un festival, même tout petit. Quelque chose qui puisse nous rassembler pendant un ou deux jours autour de ces thématiques. Avec plein d’esthétiques musicales différentes.

On ne défend pas des esthétiques musicales, on défend des identités. Il y a des genres qu’on met en avant, qu’on explique, qu’on essaye de capter. Mais ce qu’on cherche surtout à comprendre, c’est de quelle communauté et de quelle identité ils viennent.

Daniela Da Fonseca Gomes Nazaré (Okinka)

Et on aimerait créer cet environnement, cette plateforme numérique et physique locale où les gens peuvent venir écouter, discuter, poser des questions.

D’autres projets à venir pour Okinka ?

Initialement, on travaillait sur plusieurs pôles : Okinka média pour la diffusion d’informations. Okinka événement pour la production d’événements. Et Okinka médiation. Ce dernier pôle est un axe qu’on veut vraiment développer, notamment en travaillant avec des centres de jeunesse et des centres d’animation dans les quartiers dits « populaires » ou « prioritaires » à Bordeaux.

L’objectif est de créer des espaces d’expression autour de la transmission culturelle intergénérationnelle, en allant à la rencontre des parents et des enfants des troisèmes, deuxième génération d’immigration pour qu’ils nous parlent de la transmission culturelle et notamment à travers la musique. C’est un projet qu’on va développer : il y a déjà des choses en place, mais ça demande du temps et des ressources humaines. C’est une piste qu’on veut approfondir en 2026.

Parler de musique, de ce qu’on écoute quand on est petit, dans un environnement où les cultures ne sont pas mises en avant, c’est quelque chose de fort. C’est frustrant, on peut se sentir isolé. Mais c’est aussi une forme de réponse à cette histoire de colonisation et à la volonté de l’État et de la société de marginaliser les personnes afrodescendantes, notamment les enfants d’immigrés, en leur collant des étiquettes.

Ce serait donc un espace d’expression à travers la musique, mais pas uniquement. On aimerait aussi, à terme, développer des ateliers de journalisme musical : apprendre à rédiger un article, préparer une interview, travailler sur des artistes de la scène locale. C’est quelque chose qu’on a déjà commencé à expérimenter et qu’on souhaite relancer. Et pourquoi pas, à plus long terme, aboutir à un documentaire autour de ces questions de transmission culturelle.