Zoom par un prisme artistique sur l’endométriose, cette maladie qui touche une femme sur dix dans le monde. Que peut l’art pour aider et soutenir les victimes d’un tel mal encore trop méconnu ? À Bordeaux et ailleurs, des artistes tentent à travers différents projets et leurs œuvres de mettre le sujet à l’agenda du discours public.

Cet article s’inscrit dans le cadre de la série d’articles Focus : Culture & handicap. La série a été rendue possible grâce au soutien du dispositif Adaptathon.

Crédit photo : Ema Eygreteau – Portrait en Involution

Malgré de nombreux témoignages, pour certains très anciens, la maladie de l’endométriose qui touche les organes reproducteurs et possiblement d’autres parties du corps, demeure méconnue. Si la recherche avance et que la prise en charge des malades évolue, aujourd’hui, il n’existe pas de traitement curatif.

Au-delà d’un handicap au quotidien engendré par de nombreux symptômes pour les personnes concernées, c’est avant tout leur intimité qui est affectée. Comment mettre des mots sur ces maux imperceptibles par autrui ? Rendre visible, l’invisible pour soulager les personnes malades souvent incomprises. Leur permettre de ne pas se sentir isolées et désemparées devant la complexité du parcours de soins. Comment l’art peut-il intervenir et être le vecteur de soutien et de bien-être face à la difficulté d’un avenir personnel incertain ?

14 millions de ENDOs

De façon générale, il existe en Europe des disparités en matière de soins et de santé liées au genre. À ce jour, la portée potentielle de l’endométriose pourrait concerner jusqu’à 14 millions de femmes, de personnes transgenres et non-binaires. Ces dernières se désignent souvent elles-mêmes comme des « ENDOs ».

En 2024, le projet européen #ENDO voit le jour à Bordeaux, à destination des soignant·es et des patientes. Cette initiative est notamment soutenue par le programme Erasmus+ Education. Outre la France, les pays partenaires de la coopération sont la Finlande, l’Irlande, l’Italie et la Suède. Son principe repose sur la formation à l’éducation et à l’accompagnement des personnes atteintes d’endométriose afin de leur proposer une approche globale de leur prise en charge.

Il s’agit ainsi de leur permettre une plus grande autonomie face aux différentes conséquences liées à la maladie. Concrètement, cette initiative vise à donner des moyens aux patientes pour qu’elles puissent avoir un rôle plus actif dans leur parcours de santé. En premier lieu, cela implique d’améliorer la compréhension de la terminologie médicale et de favoriser un cadre de soins plus inclusif. Il est notamment question de penser et de concevoir des outils facilitant la compréhension entre les expert·es et les ENDOs. Dans ce contexte, l’art et la culture apparaissent comme de potentiels développeurs de compétences.

Une recherche artistique sur la maladie

En 2021, l’artiste plasticienne Nadia Russell Kissoon, elle-même atteinte d’endométriose, fonde l’Endométriose Academy dans le cadre de l’association artistique socialement engagée, membre du collectif Endo Violence, L’Agence Créative. L’un des projets porte sur la conception d’une exposition intitulée Breaking this silence.

Celle-ci réunit des patientes-artistes et des artistes animées par la volonté commune de mener une recherche artistique sur la maladie. Leur intention est de donner à voir un corpus d’œuvres au contenu aussi bien pédagogique que militant. Le corps féminin y occupe une place prépondérante. Les différentes représentations questionnent les constructions culturelles, mythologiques et patriarcales dont il peut faire l’objet. En effet, ces dernières représentent souvent une entrave dans le parcours de soins des personnes malades.

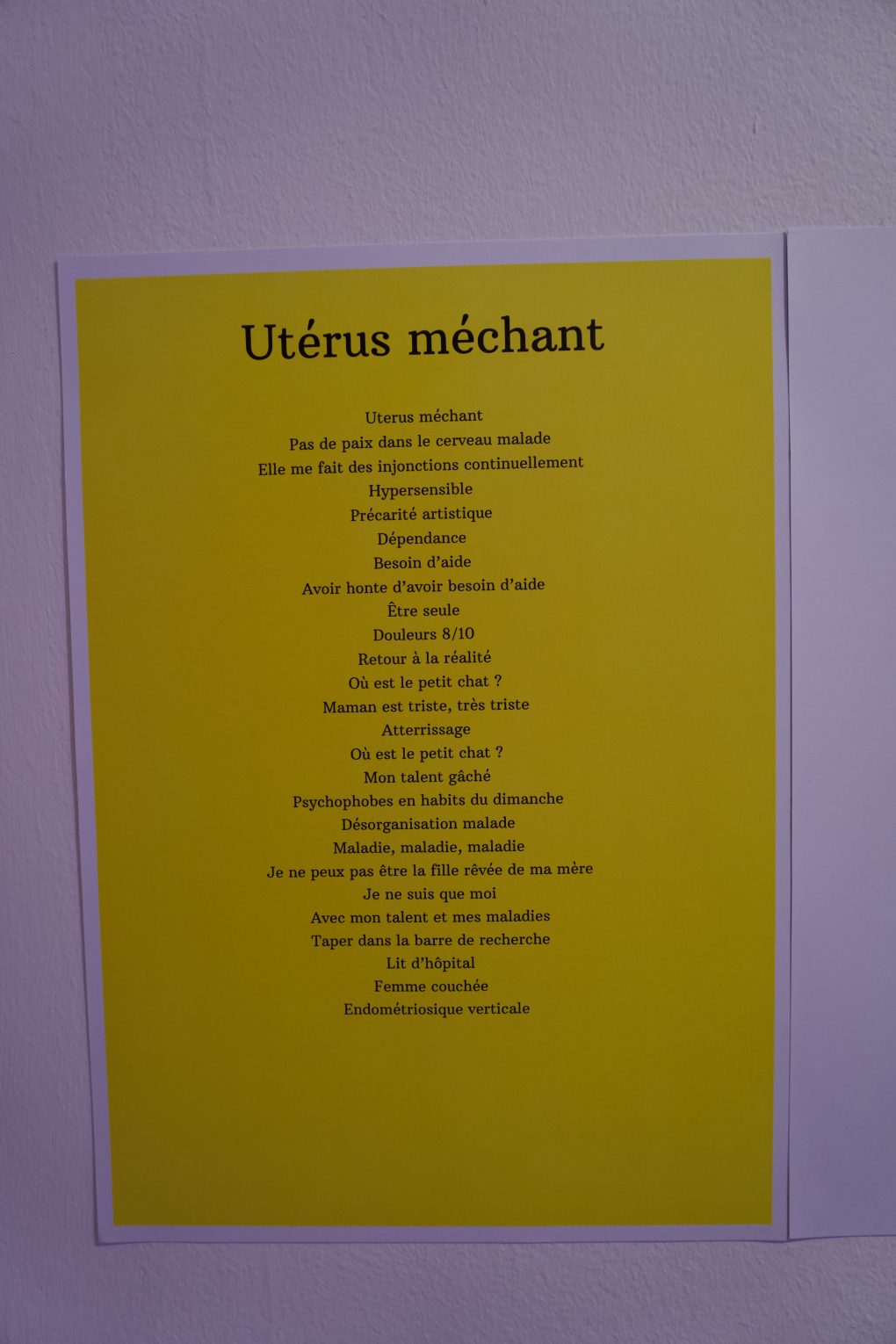

Huit artistes sont engagées dans ce projet. Il s’agit de Corinne Szabo, Ema Eygreteau, Enora Keller, HYSTERA dr Alicja Pawluczuk, Maëliss Le Bricon, Rachael Jablo, Nathalie Man et Nadia Russell Kissoon. Parmi elles, celles atteintes d’endométriose dénoncent un manque d’écoute de leur parole et de reconnaissance de leurs symptômes. Elles déplorent ainsi un diagnostic très tardif. Alors qu’elle souffrait depuis le début de son adolescence, Enora Keller a dû attendre ses 31 ans pour que la maladie soit reconnue. C’est en images, principalement en selfies, qu’elle documente son parcours de vie rythmé par les aléas, les contraintes et la souffrance.

Se battre pour faire reconnaître une réalité invisible

En effet, la maladie s’insinue aussi bien dans la sphère publique que dans l’espace intime des personnes concernées. L’artiste américaine Rachael Jablo installée à Berlin évoque ainsi son vécu. Diagnostiquée à 41 ans, elle livre son ressenti, celui d’avoir était traitée telle une enfant pendant près de 30 ans. Supporter des douleurs dites « normales » qui font « partie de la vie d’une femme ». Devoir se battre pour faire reconnaître cette réalité invisible.

Sa démarche s’inscrit dans la volonté de faire naître un pouvoir, celui du partage. À partir d’histoires de patientes qu’elle enregistre, elle réalise des portraits artistiques d’utérus affectés qui ensemble constituent une archive.

Seul celui qui a le caillou dans la chaussure sait où il a mal.

Ema Eygreteau

En référence au philosophe Bruno Latour, Maëliss Le Bricon, fondatrice du collectif Rivage à Bordeaux, réunion d’artistes et de scientifiques, parle de « caillou dans la chaussure ». C’est là, le point de départ de la démarche qu’elle entreprend telle une enquête, afin de redonner leur place aux expériences vécues par les patientes. Et cela en réponse à certaines généralités véhiculées par ce qu’elle nomme une « chaîne d’acteurs » non directement concernés par la maladie. Ema Eygreteau fait également appel à ce caillou, « seul celui qui a le caillou dans la chaussure sait où il a mal ».

Cet ordre de la douleur est incarné dans son travail à l’échelle macroscopique. À l’aide de plusieurs matériaux et procédés techniques, elle conçoit des formes biologiques inspirées du microbiote. À titre d’exemple, ses créations en crochet aux différentes couleurs peuvent faire allusion à des tumeurs ou à des dégradations cellulaires. Elle donne ainsi accès à la vie intérieure du corps qu’elle considère comme un temple.

D’autres représentations du corps féminin

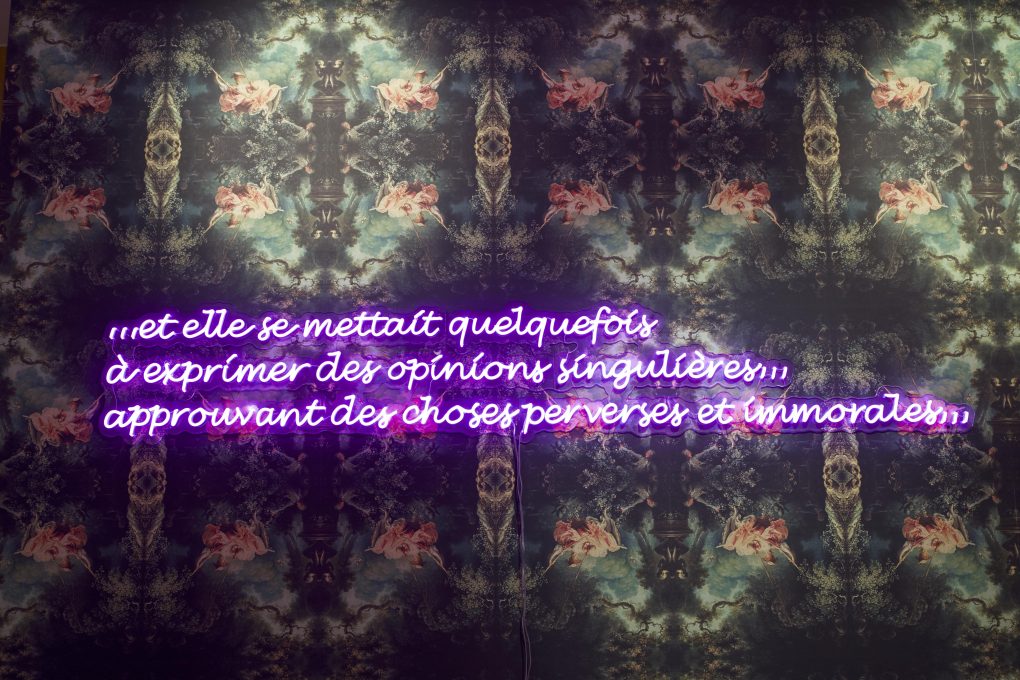

Les enjeux liés aux représentations du corps sont au cœur du travail HYSTERA dr Alicja Pawluczuk. En diffusant des images relatives à la souffrance et au handicap, elle interroge leur origine. En quoi sont-elles l’expression d’une forme de misogynie où la santé physique comme mentale des femmes fait l’objet d’une relégation sociale ?

À travers son travail, l’historienne de l’art et artiste Corinne Szabo, questionne les représentations historiques collectives du corps féminin. Elle fait état de la répétition fréquente de nus féminins, et notamment de leur sexe, dans les productions artistiques depuis l’Antiquité. Au-delà de la perception, les œuvres font souvent l’objet d’écrits qui à leur lecture actuelle développent des visions désormais contestées et considérées comme archaïques.

Pour incarner son propos, elle présente un mur recouvert de représentations florales auxquelles elle associe des vases. En effet, ce motif et cet objet font directement référence au fait qu’une femme puisse être déflorer.

La médecine narrative pour « faire avancer les humanités en santé »

L’ensemble est scénographié de façon à proposer un « dialogue » entre les œuvres. En effet, l’espace conjoint d’exposition permet de créer un environnement favorable où les artistes peuvent mettre en perspective leurs créations. Ces dernières s’envisagent tel un récit, selon les principes fondateurs de la médecine narrative. Conceptualisée par la professeure de médecine à l’université de Columbia (New York), Rita Charon, la médecine narrative se développe à partir des années 1990, principalement en Amérique du Nord.

Il s’agit d’une approche de soins centrée sur le patient. La priorité est de (re)mettre son récit et son écoute fondée sur une relation empathique entre le personnel soignant et les personnes soignées au cœur de la prise en charge. À Bordeaux, Isabelle Galichon, docteure en Lettres et chercheuse à l’UR Plurielles à l’Université Bordeaux Montaigne et Jean-Arthur Micoulaud-Franchi, psychiatre, neurophysiologiste au CHU de Bordeaux, ont fondé une chaire qui lui est dédiée. En 2023, la chaire de médecine narrative a été inaugurée par la philosophe Cynthia Fleury pour qui « il s’agit de faire avancer les humanités en santé ».

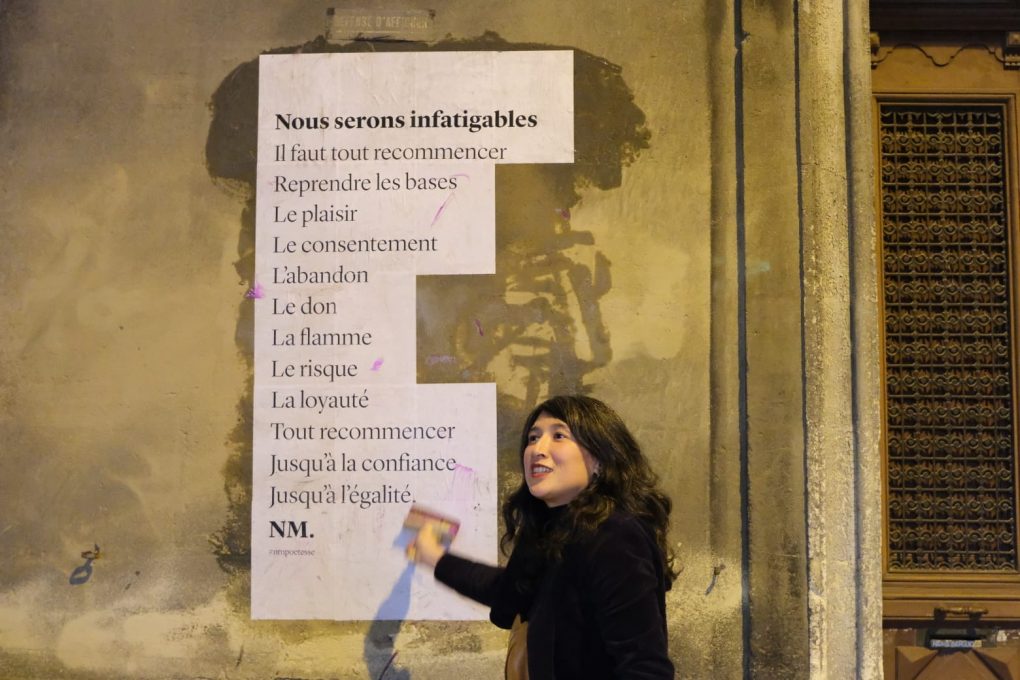

En référence au poème Nous serons infatigables collé dans l’espace public par la poétesse et artiste de rue Nathalie Man, au fil des retours d’expérience, nous assistons à la construction d’une communauté engagée qui participe à améliorer la position et la condition des femmes dans notre société.

Exposée pour la première fois à la galerie BAG à Bordeaux, l’exposition Breaking this silence poursuit son itinérance à travers l’Europe. Présentée au Musée de l’Histoire des femmes à Stockholm en Suède durant l’été 2025, elle prenait place fin 2025 à la Maison de France, Institut Français de Berlin en Allemagne.

- Pour plus en savoir plus sur l’endométriose, un conseil de lecture de Valentine Deudon-Guercy, autrice de l’article : Les Lésions dangereuses – Enquête sur l’endométriose BD documentaire retraçant une investigation au sein de l’écosystème de l’endométriose. Camille Grange & Mathilde Manka chez FLUSH, collection « Causes en corps », 2022.

- Cet article s’inscrit dans le cadre de la série d’articles Focus : Culture & handicap. La série a été rendue possible grâce au soutien du dispositif Adaptathon.