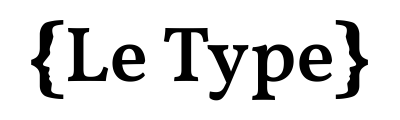

Comment écrire un livre sur l’une des sagas les plus populaires de ces 30 dernières années ? C’est la question qu’on a posé à Arthur Bouet, critique cinéma. Le chroniqueur de l’émission Le Cercle sur Canal+ revient avec nous sur l’écriture de son premier livre : Machine qui rêve: Fast & Furious, utopie américaine. Petit avant goût de ce qu’il pense du cinéma hollywoodien avant sa venue au festival Isulia dimanche.

Crédit photo : Pauline Preel

Le Type : Tu t’apprêtes à sortir Machine qui rêve: Fast & Furious, utopie américaine. C’est ton premier livre ?

Arthur Bouet : Oui, c’est la première fois que j’ai écrit un livre. C’était une envie que j’avais depuis longtemps. À la base, c’est pour ça que j’ai rencontré Adrien (Durand, de la maison d’édition Le Gospel, ndlr) : j’avais le désir d’écrire un livre sur autre chose que Fast & Furious. On en avait parlé, puis on a fini par faire une revue ensemble, Amateur·e, qui existe depuis un an et demi.

C’est au fil de nos discussions, qu’en lui parlant de Fast & Furious – pour d’autres raisons –, qu’il m’a dit : « C’est intéressant comme sujet, ça pourrait faire un bon livre. » Ça lui a donné envie de démarrer cette collection cinéma, Amateur·e, consacrée au cinéma dans sa maison d’édition, Le Gospel. C’est comme ça que je me suis lancé dans l’écriture de ce livre.

Fast & Furious est une saga qui n’avait jamais reçu le traitement qu’elle mérite de la part de la presse cinéma ou de la critique.

Arthur Bouet

Ton souhait initial n’était donc pas forcément d’écrire un livre sur Fast & Furious ?

Mon métier consiste à écrire sur le cinéma. Je n’avais jamais fait de long texte en mesure de s’imprimer dans un livre. Mais je suis toujours en train de réfléchir à des sujets en rapport avec le cinéma qui pourraient donner lieu à des articles ou à des textes plus longs.

J’avais cette envie de m’attaquer à un format un peu plus long un jour. Fast & Furious est une saga qui m’intéresse beaucoup et qui, je trouve, n’avait jamais reçu le traitement qu’elle mérite de la part de la presse cinéma ou de la critique.

Tu parles de la saga comme d’« une utopie créative aux confins de la naïveté et de l’acte de résistance ». Qu’entends-tu par là ?

C’est une saga qui m’intéresse parce que je trouve qu’elle tranche avec le reste des blockbusters hollywoodiens actuels. Notamment parce qu’elle est restée très sincère. On voit bien dans les films Marvel, par exemple, que la norme est d’être très ironique, conscient qu’on est en train de fabriquer un film et que les spectateur·ices le savent. Il y a toujours un envoi de clins d’œil pour dire « T’inquiète, on sait que tu sais que c’est des films, et rien n’est vraiment grave, rien de ce qui se passe n’est vraiment grave ni définitif. »

Alors que les têtes-pensantes de Fast & Furious, eux, sont toujours restés très sincères, premier degré, un peu naïfs même, ce qui est assez rafraîchissant, je trouve, dans le paysage. L’aspect utopique est très lié à l’histoire de son principal artisan, Vin Diesel, qui est un des acteurs phares de la saga (il joue Dom Toretto). Il a été engagé sur le premier film pour jouer l’un des deux personnages principaux, et puis il est revenu ensuite, à partir du quatrième, en tant que producteur, et il est devenu l’architecte de la franchise. Il s’en sert pour bâtir un monde tel qu’il le rêve.

C’est un type qui a toujours eu du mal avec sa propre identité : il ne connaît pas son père. Lui-même dit que ses origines sont ambiguës avec cette saga, il fait donc une espèce d’utopie post-ethnique. Il y a plein de personnages qui viennent de cultures et d’ethnies différentes, sans que ce soit vraiment ni un problème, ni même un sujet, quelque part. Il y a l’idée de construire une sorte de monde accueillant, de toutes les cultures, toutes les origines.

Et puis il y a cette idée de famille qui est centrale dans le bouquin : revenir à une espèce d’unité, d’harmonie entre des êtres humains qui s’aiment, qui n’est pas une famille de sang, mais une famille de cœur choisie. Et je trouve que cette idée est assez révolutionnaire et belle. Donc c’est ça qui m’intéressait : c’était la dimension un peu naïve et utopique de la saga.

En quoi cette idée d’utopie traverse toute la saga ?

C’est un fil rouge, mais il s’affirme vraiment à partir du quatrième film. Le début de la saga est un peu chaotique : le premier cartonne, mais Vin Diesel ne revient pas pour le deuxième, et le troisième volet ne voit aucun des personnages originaux revenir. C’est quand Vin Diesel revient au 4, en tant que producteur, qu’il reconnecte tout ça. L’idée d’utopie finit alors par prendre forme, même si, dès le départ, les personnages cherchent déjà un endroit où vivre librement, en marge du monde.

Il y a clairement une forme de mépris envers ce cinéma très industriel, conçu pour plaire au plus grand nombre

Arthur Bouet

Tu évoquais un certain mépris culturel envers Fast & Furious. Comment s’exprime-t-il dans la critique ou le journalisme cinéma ?

Ce mépris s’exprime vraiment. Ce n’est pas le cas partout, mais il y a clairement une forme de mépris envers ce cinéma très industriel, conçu pour plaire au plus grand nombre. Je comprends qu’on le regarde avec distance, mais ce désintérêt fait qu’on ne le regarde plus vraiment certaines propositions plus grand public.

Moi-même, je pensais que la saga n’était qu’une franchise commerciale, jusqu’à ce que je voie le dixième film par hasard. J’ai adoré, et ça m’a donné envie de tout voir. En fait, la saga est pleine de trouvailles et raconte beaucoup sur l’évolution du blockbuster au XXIᵉ siècle.

Il faut arrêter d’opposer blockbusters et cinéma indépendant (…). Les grosses franchises font partie de la culture populaire, elles disent quelque chose de notre époque.

Arthur Bouet

La saga Fast & Furious a-t-elle posé les bases du modèle de licence qui domine Hollywood aujourd’hui ?

Je ne dirais pas qu’elle a ouvert la voie, mais elle en est clairement un exemple marquant. Le premier film n’était pas pensé pour développer une saga derrière, c’était presque un prototype, inspiré de Point Break et d’autres films de voitures. Le succès a été un peu un miracle, et les suites ont tâtonné avant de trouver la bonne formule, surtout à partir du cinquième opus, quand la notion de « famille » devient centrale.

C’est à ce moment-là que la franchise s’aligne sur le système hollywoodien des licences : des personnages qui ne meurent jamais vraiment, des codes narratifs standardisés, une continuité pensée sur le long terme. Fast & Furious n’a peut-être pas inventé le modèle, mais elle en incarne parfaitement la logique.

Comment sortir de l’opposition entre blockbusters et cinéma indépendant ?

C’est compliqué. Il y a 30 ou 40 ans, le cinéma américain comptait beaucoup plus de films à budget moyen, entre les petits projets fauchés et les mastodontes comme Fast & Furious. Aujourd’hui, ce milieu a quasiment disparu. On a d’un côté des blockbusters géants, de l’autre des films d’auteur que presque personne ne voit. Même des réalisateurs comme Spielberg ou Scorsese peinent à trouver leur place, et se tournent vers les plateformes.

Je milite pour un « omnivorisme culturel » : regarder des petits films, comme des gros.

Arthur Bouet

Je ne sais pas s’il y a une vraie solution, mais je pense qu’il faut arrêter d’opposer les deux mondes. Les grosses franchises font partie de la culture populaire, elles disent quelque chose de notre époque. L’important, c’est de tout regarder avec le même sérieux : les films calibrés comme les œuvres plus fragiles. Je milite pour un « omnivorisme culturel » : regarder des petits films, comme des gros. Des films de tous les pays, de toutes les époques.

En France, beaucoup regrettent le manque de films à grande ambition. Penses-tu qu’on puisse en faire sans sacrifier les petits films ?

Je ne suis pas le plus calé en sur les questions de financement du cinéma mais oui, bien sûr. J’aime l’idée qu’on tente des films spectaculaires en France, mais il faut le faire à notre manière, sans copier les codes américains. Le succès du Comte de Monte-Cristo montre qu’on peut mobiliser le public autour de récits français, ancrés dans notre culture. L’enjeu, c’est de trouver une forme propre, car l’influence d’Hollywood reste énorme.

D’autres pays, comme l’Inde, ont réussi à créer des blockbusters très autonomes. Donc tant mieux si des grands succès populaires permettent ensuite de financer d’autres films ambitieux, différents, avec d’autres voix.

Peux-tu nous parler du projet éditorial de la collection Amateur·e que vous avez lancé avec Adrien Durand ?

Le projet est né de la rencontre avec Adrien. On s’est très bien entendus, on avait des goûts assez similaires en cinéma, et une envie d’en parler un peu de la même manière. Dans le cadre de mon travail, j’écris très souvent sur des films d’actualité, ce qui peut être très bien, mais il y a une part de fatigue aussi. Je pense qu’on avait tous les deux le désir de prendre le cinéma un peu par la marge : des thématiques qui nous intéressent, des films méconnus, des rapports intimes avec le cinéma, etc.

C’est lui qui m’a proposé qu’on lance une revue ensemble, Amateur·e. Ça a été comme une première marche vers la collection au sein de sa maison d’édition, dans le sens où ça m’a permis aussi de pratiquer un peu l’écriture sur d’autres sujets que de la pure critique de cinéma, avec des textes un peu plus intimes, personnels, de l’exploration thématique. En même temps, j’avais le désir de faire un livre. Il s’est dit que ça pourrait être intéressant de prolonger l’aventure Amateur·e dans des textes plus longs.

Comment as-tu abordé cet exercice d’écriture ?

J’ai eu beaucoup d’aide de la part d’Adrien. Il m’a vraiment accompagné tout au long du processus d’écriture. La première phase, ça a été d’abord de revoir les films. J’ai tout revu, j’ai pris des notes, je me suis aussi beaucoup documenté : j’ai fait des recherches sur Internet, dans des bouquins, dans des revues de l’époque de sortie des films.

Puis il y a eu la rédaction d’un plan où je me suis creusé la tête pour trouver des problématiques, des axes. C’est là qu’Adrien est beaucoup entré en jeu : il a beaucoup challengé mon plan et mes idées, en essayant vraiment de pointer du doigt toutes les faiblesses, les angles morts, etc., pour aboutir à un plan le plus solide possible.

J’aimerais bien faire un deuxième livre un jour.

Arthur Bouet

Quels sont tes projets dans les prochains mois ?

Je serai à Bordeaux le 9 novembre pour une conférence au festival Isulia. Il y aura aussi une projection du premier Fast & Furious que je vais introduire le 27 novembre à Bruxelles ainsi qu’un lancement en bonne et due forme à la librairie Météores le 11 décembre à Bruxelles.

Et le 16 décembre, on sera au cinéma Utopia à Bordeaux. Le Gospel fait un ciné-club régulièrement là-bas. On va projeter Ne vous retournez pas de Nicolas Roeg, et il y aura un stand avec les livres de Le Gospel et peut-être quelques autres stands aussi à cette occasion.

Des projets d’écriture pour un deuxième livre ?

Carrément ! Je crois que j’aimerais bien en faire un deuxième. On va voir déjà comment celui-là va être reçu. Je n’ai pas encore vraiment d’idées, c’est trop brouillon pour être dévoilé pour l’instant. Mais oui, en tout cas, c’est sûr : j’aimerais bien faire un deuxième livre un jour.